كنت آنذاك من أطفال 'ما بعد الحرب الأهلية'، بالكاد أتلمّس طريقي إلى العالم الخارجي وأكوّن ثقتي به وبوعده بالأمان الدائم. وكنت قد توصّلتُ إلى طريقة للتغلّب على نوبات السرنمة والهلع الليلي عبر كتمان توتّري ومخاوفي، تمامًا كما يطمس الكبار الأسلحة والجثث والمجازر. وكنت قد بدأت بكاتبة روايتي الأولى "النبوءة تتحقّق". كانت الرواية تدور حول الولادة النُبوئية لفتاةٍ ستعيد بناء مدينتها بيروت بفضل قواها السحرية. وبعد اجتيازها مجموعة من التحدّيات الاستثنائية في حياتها، لتجعلها مكانًا مبهجًا ولطيفًا. ولكن شيئًا ما لجمني عن الكتابة إثر ذلك المنام. وتحوّل ذلك العمل اليسير اللعوب النهم إلى عبء ثقيل، حتى وجدتُ نفسي عاجزة عن تخطّي الفصل الأول من روايتي تلك. وكأن الحالة التي خبرتها في المنام كانت في حدّ ذاتها إنباءً بالخراب الذي سيأتي، وبعجزي عن أن أكون شاهدة عليه أو أن أتكيّف معه.

كان ذلك أوّل عهدي بالكتابة المتقطّعة، والتي يقال عنها "قفلة الكاتب". وجلّ المتبقّي من روايتي اليوم هو مجموعة دفاتر كنت قد ملأت صفحاتها الأولى بمقاطع تمهيدية، هي بمثابة وعد برواية نُبوئية بلا خاتمة:

كان يا مكان في قديم الزمان زوجان عجوزان يعيشان في كوخ صغير في الغابة

وفي يوم من الأيام أتت ساحرة و قالت

ستنجبان بنتا وستكون

خارقة الذكاء

متقدة العينين

لديها قوى خارقة

ستجوب

شوارع المدينة

وتخلق المستحيل

وتحقق النبوءة

*

بدأت لورين أولامينا بتدوين الأحداث التي ألمّت بعائلتها ومجتمعها الصغير في جنوب كاليفورنيا في يوم 02 من تموز 4202، عشيّة عيد ميلادها الخامس عشر، وسط أجواءٍ من التغيّر المناخي وشحّ الموارد وتقطّع العلاقات الاجتماعية. في البدء، اقتصرت تدوينات لورين على ملاحظات عابرة عن أحداث عشوائية – عن مناماتها وعن كيف تبدّلت مشاعرها حيال كاهن رعيّتها ووالدها – تخلّلتها انفجارات اجتماعية متفرّقة، تسرّبت آثارها من العالم الخارجي إلى مجتمعها المغلَق: كاليوم الذي رأت فيه أناسًا مشرّدين مقطوعي الرؤوس، والشابة العارية المذهولة التي صادفتها في الطريق، والبيوت المهجورة، وتصاعد حدّة التطرّف السياسي في الانتخابات الأميركية، والحرائق والأمطار والأعاصير والأوبئة والفيضانات، وحالات السرقة المتزايدة، وجرائم الاغتصاب والانتحار، وجرائم القتل التي وقعت في محيطها الاجتماعي.تسجّل لورين المراحل المتوالية للانهيار على مستويات عدّة، بأسلوب هوسي وبارد مثير للرهبة، وكأنها عالمة تصنّف أجناس الحيوانات المختلفة. إنها مراهقة أميركية سوداء البشرة، تمرّست في العيش والتأقلم مع العنف والارتياب والانهيار الاجتماعي البيئي بصفة متواصلة. أمران فقط يميّزان لورين: الأول أنها تعاني من متلازمة التشاعر المفرط أو ما يُعرف 'بالاضطراب الوهامي العضوي،' وهي حالة تجعلها تتشارك وتستشعر أحاسيس الألم والمتعة لدى الآخرين وكأنها مشاعرها الخاصة، ما يجعلها أكثر هشاشة في أوقات الصراعات – "يُفترض أن أتشارك المتعة والألم مع الآخرين، ولكن المُتَع قليلةٌ هذه الأيام."

أما الميزة الثانية التي تتّصف بها لورين فهي أنها تكتب انطلاقًا من إدراكها بأنها تحيا على شفير الأبوكاليبس، وتريد التعامل مع التحوّلات الاجتماعية والبيئية الضخمة التي تشهدها. فعلى عكس والديها اللذين عاشا في "عالم قديم أكثر تماسكًا"، لم تختبر لورين سوى العيش في عالمٍ واهنٍ ومنهار. وقد آثرت أن تستعدّ لاستقبال لحظة وقوع الكارثة وسقوط الأسوار، بدلًا من الاختباء وانتظار عودة تلك الأيام أسوةً بباقي أفراد جماعتها. فحزمت حقيبةً للهرب، ما أثار ارتباك أسرتها. وعكفت سرًّا على دراسة "ثلاثة كتب حول العيش في البرية وثلاثة عن الأسلحة النارية وكيفية إطلاقها، واثنين عن معالجة حالات الطوارئ الصحية والطبية، والأعشاب الأصيلة والمستوطنة في كاليفورنيا واستخداماتها، وغيرها من أساسيات العيش: كبناء كوخ خشبي وتربية المواشي وزراعة النباتات وصناعة الصابون." هكذا، وعندما انهارت الأسوار بالفعل، نتيجة حريق ترافق مع إبادة جماعتها وأسرتها، وجدت لورين نفسها وحيدة وسط طريق مفتوح في العراء الرهيب. من هناك، تسافر لورين شريدة متأبطةً حقيبتها وكتبها، وتواصل كتابتها التي لا تلبث أن تتخّذ طابعًا فلسفيًا عن التغيير وإعادة بناء عالم جديد ما بعد الكارثة.

*

لورين أولامينا هي البطلة في رواية rewoS eht fo elbaraP (مَثَل الزارع) المستقبلية الأفريقية التي كتبتها أوكتافيا بتلر في العام 3991 عن الحياة في الأبوكاليبس.4 وقعتُ على هذه الرواية في العام 5102، عندما كنت في صدد كتابة أطروحتي عن الصدمة والعنف وسياسات المعاناة. وذلك عشيّة انفجار ما بات يُعرف لاحقًا باسم أزمة النفايات في لبنان. كانت مجموعتي النسوية في بيروت قد طلبت مني إحضار نسخٍ من روايتها من الولايات المتحدة الأميركية. وقد شدّني الفضول ولم أكن قد سمعتُ باسم أوكتافيا بتلر قطّ. فرحتُ أقرأُها وأنا على متن الطائرة إلى بيروت. ولم أتوقّع حينها أن يوافق وصولي إلى بيروت في اليوم الذي شهد حادثة إطلاق النار على المتظاهرين السلميين من قبل القوى الأمنية في وسط المدينة. الأمر الذي أشعل موجة من الاحتجاجات دامت لأشهر. كنت أعود من الاحتجاجات كل ليلة مرهقةً من فرق التوقيت، ومفعمةً بالأدرينالين، لأواصل قراءة الرواية.تلك كانت الظروف النفسية التي واكبت لقائي بلورين. وقد لزمني الكثير من الوقت كي أدرك أن مذكّراتها تلك كانت بمثابة خريطة طريقٍ للبقاء على قيد الحياة، ودليلٍ لكيفية إعادة بناء المستقبل. أربكني بالأخصّ غياب أي تصوير لمشاعر الصدمة أو الأحاسيس الناجمة عن العنف والكارثة. فرغم أن لورين قد سُلبَت عائلتها ومجتمعها وعالمها، كانت بتلر وكأنها مصممّة على عدم الالتفات والتوقّف عند حدث المجزرة وما استتبعه من خسارة. بل إنها عمدت إلى تصوير لورين وهي تسير على طريق كاليفورنيا السريع بطريقة براغماتية، تجمع الأدوات التي تحتاجها للبقاء على قيد الحياة، وتواصل الكتابة وتسجيل المذكّرات كاستراتيجية للبقاء وسط عالم مهشّم.

لكن ماذا عن معاناة لورين؟ استغرق القرن العشرين في خطاب سياسات الجرح وذواته وهوياته وتبعاته. وقد زادت مأسسة هذا النمط من السياسات بحلول نهاية عقد الأول من القرن الواحد والعشرين، حيث باتت الصدمة، باعتبارها الجرح المشترك، إطارًا يمكن من خلاله قراءة المعاناة الناجمة عن العنف وتمييزها. تفترض الصدمة وجود ذوات تعاني، فإن لم تكن تعاني من العنف فهي على طرف النقيض من الصدمة: أي المرونة ecneiliser. في لبنان، تركّز بحثي على السعي إلى تفكيك البنى التحتية للمعاناة الناجمة عن العنف السياسي والاعتداءات الإسرائيلية، وصولًا إلى فهم كيفية مساهمة الخطابات والتجميعات الاقتصادية والتكنو-سياسية المتعدّدة، في تمكين وإنشاء أطر للتعبير عن الصدمة والصمود، بوصفه تموضعاً ذاتياً مقاوماً وراسخأ يعكس بعضًا من مدلولات تعبير ecneiliser وإن كان لا يُختَزل به.

إذًا فمعاناتنا في لبنان سواء اتّخذت شكل الصدمة أو الصمود هي مسألة سياسية بامتياز. وبالاستناد إلى تعبير هيرتا مولر5 فإن العصب الطائفي الفئوي يتجذّر عميقًا في الأرض، ويستدعي "شدّ العصب" لإيجاد ذات تتمتّع بالجَلَد والثبات وتجنّب المعاناة والانهيار، حفاظًا على الوضع القائم. لم يقتصر أثر انفجار بيروت على الدمار الذي خلّفه في المدينة فحسب، بل إنه شجّ البنى التحتية التي يقوم عليها خطاب المرونة، فأفرغه من مضمونه مفضّلًا الصدمة كتموضع للشاهد/ة على العنف والمطالب/ة بإحقاق العدالة.

*

ولكن هل لا يزال بالإمكان اعتبار الصدمة إطارًا مفاهيميًا نقديًا وملحًّا للتفكير في العنف المُعاش والتعافي منه؟ وهل يعبّر عن التجارب الانفعالية التي نواجهها اليوم؟ بعبارة أخرى، ماذا يحدث عندما نقدّم التعافي وإعادة البناء على المعاناة؟ لقد سعيتُ في مجال بحثي إلى القول أننا في طور الابتعاد عن ثنائية الصدمة/المرونة في اتّجاه الكتابة عن التصرفات والأدوات والاستراتيجيات المنتهَجة للبقاء والتنظير لها.6 وهذه نقلة تسترعي المزيد من الانتباه، وتتطلّب تكثيف الإنتاج المعرفي حيال الأفعال المتجسّدة، كالمشي والطهي والزراعة والأكل وبناء الجماعات واستقراء العنف في ثنايا الحياة اليومية والتكيّف. وأرى في شخصية لورين تجسيدًا لهذه الذات المتمسّكة بالبقاء. فهي ليست مصدومة ولا صامدة، لأنها في الأساس غير منشغلة بحدث العنف في ذاته ولذاته. تبتعد عن مجابهة العنف والكتابة عنه والتحديق بذهول إلى مآلاته، لا تبلّدًا من جرّاء حالة التشاعر المفرط التي تعاني منها، بل فيضًا من أحاسيس التشاعر والألم والفرح الموظّفة عمدّا وإصرارًا في خدمة البقاء وإعادة بناء المجتمع.هذه هي الشهادة التي تدعونا بتلر إلى الإدلاء بها في أزمنة الانهيار، عندما لا يعود العالم كما نعرفه مكانًا آمنًا ومألوفًا وواضح المعالم. لقد ألهمت أوكتافيا بتلر تفكيري في كيفية أن أكون مطواعة في الأزمات، وقادرة على التصالح معها والنجاة منها، كلّ ذلك في نطاق الحياة اليومية المُعاشة، وأن أتغيّر وأتحوّل بدلًا من الوقوف عند مآلات الأحداث. ويفتح تفضيل الفعل على المعاناة المجالَ النقدي على سبل مثمرة ومادية لقراءة العنف والكارثة، وينقل التركيز من الماضي-الحاضر إلى المستقبل. ولا ننسى قول بتلر "كي تنجي، دعي الماضي يعلمك."7 هنا لا يعود الماضي مجرّد حدث أليم وصادم يحتاج إلى التعافي، بل يصبح مستودعًا للتعلم والموارد والمعرفة الجمعية المتجذّرة.

ولا يعني الانتقال من المعاناة إلى الفعل دعوة إلى التخلّي عن العاطفي والتركيز على السلوكي (ما يخلق ثنائية جديدة)، بل يعكس اهتمامًا بنمط جديد مغاير من الانتماء الانفعالي الحسي، وسط عالم يشارف على الانهيار، بالعيش على شفير الأبوكاليبس، أي كنوع من "التشاعر الأبوكاليبتي"8 على اعتبار ذلك نموذجًا راديكاليًا من الانفعال المدفوع نحو إعادة البناء والبقاء والتعافي.

*

لقد كبرتُ كثيرًا عن تلك اللحظة. أصبحتُ على مشارف الأربعين. وقد ألّفتُ وأنجزتُ العديد من النصوص. أترك بعض الأخطاء الطباعية فيها أحيانًا كي أشاهد كتابتي وهي تتقطّع قليلًا. وكان لي نصيب من الكتابة المتقطّعة منذ تلك الرواية الأولى غير المنجَزة. وما زلت آخذ النبوءات على محمل الجد حتى وإن لم تعد تظهر لي في مناماتي. رجعتُ إلى لبنان بعد ثلاثة أسابيع من انفجار مرفأ بيروت. كنتُ قد هاتفتُ والدتي للاطمئنان عليها، فأخبرتني أن شقّتنا هي الوحيدة في المبنى التي لم يتكسّر زجاجها. قالت إن الفضل في ذلك يعود إلى أن الحرب الأهلية علّمتها أن تترك شقًا مفتوحًا في جميع الأبواب والنوافذ. ولكنني ذهلتُ عندما عدتُ ووجدتُ أن كلّ شيءٍ قد تغيّر بعكس ما أكّدته لي والدتي. كان الغبار قد تسلّل إلى جميع الخزائن والفرش. وبدت الغرف وكأنها تهالكت فجأة، وكأن خزائن المطبخ قد اقتُلعت بعنف ومن ثمّ أعيدت إلى أماكنها. أهلي، أصدقائي، جيراني، طعن الجميع في السن فجأة. كنت كالعائدة إلى عالم ماضٍ نحو التلاشي، أو إلى عالم جديد يعشّش فيه الخراب والغبار والبنى التحتية المدمًّرة. لا شكّ أن الإقامة في مكان تختلف عن العودة إليه ولكن العالم يبدو مختلفًا إذا ما نظرنا إليه كل من موقعه/ا. ما أعرفه هو أن التكيّف مع هذا العالم الجديد وإعادة بناء الجماعات والتعافي، كلّها ممارسات تمتدّ إلى ما هو أبعد من الحديث عن مدى شدّة معاناتنا منه.[1] أستلهمتُ فكرة "التعايش مع الانقطاعات" من مفهوم "ظروف الميدان الضاغطة" الذي أطلقته مجموعة Ethnography as Knowledge (الإثنوغرافيا والمعرفة) التي أنتمي إلى عضويتها. تستدعي الظروف الضاغطة أنماطًا كتابية تعكس الصعوبات والظروف المرافقة لعملية البحث بدلًا من محاولة تخطّيها. (يرجى مراجعة Contemporary Levant 2, no. 1 (2017); ومشروع Ethnographic Diaries من تنظيم مزنة المصري وميشيل عبيد لينشر بواسطة Rusted Radishes).

[2] .(جبور الدويهي، سمّ في الهواء (بيروت: دار الساقي، ٢٠٢١

[3] Robert F. Murphy, The Body Silent: The Different World of the Disabled (New York: W. W. Norton & Company, 1987).

[4] Octavia E. Butler, Parable of the Sower Vol. 1 (New York: Open Road Media, 2012).

[5] Herta Müller, The Fox was Ever the Hunter (London: Portobello Books, 2016).

[6] Lamia Moghnieh, "Infrastructures of Suffering: Trauma, Sumud and the Politics of Violence and Aid in Lebanon," Medicine Anthropology Theory 8, no. 1 (2021): 1-26; Ibid., "‘The violence we live in’: reading and experiencing violence in the field," Contemporary Levant 2, no. 1 (2017): 24-36.

[7] Octavia E. Butler, Parable of the Talents Vol. 2 (New York: Seven Stories Press, 1998).

[8] Rebecca Wanzo, “Apocalyptic Empathy: A “Parable” of Postmodern Sentimentality,” Obsidian III (2005): 72-86.

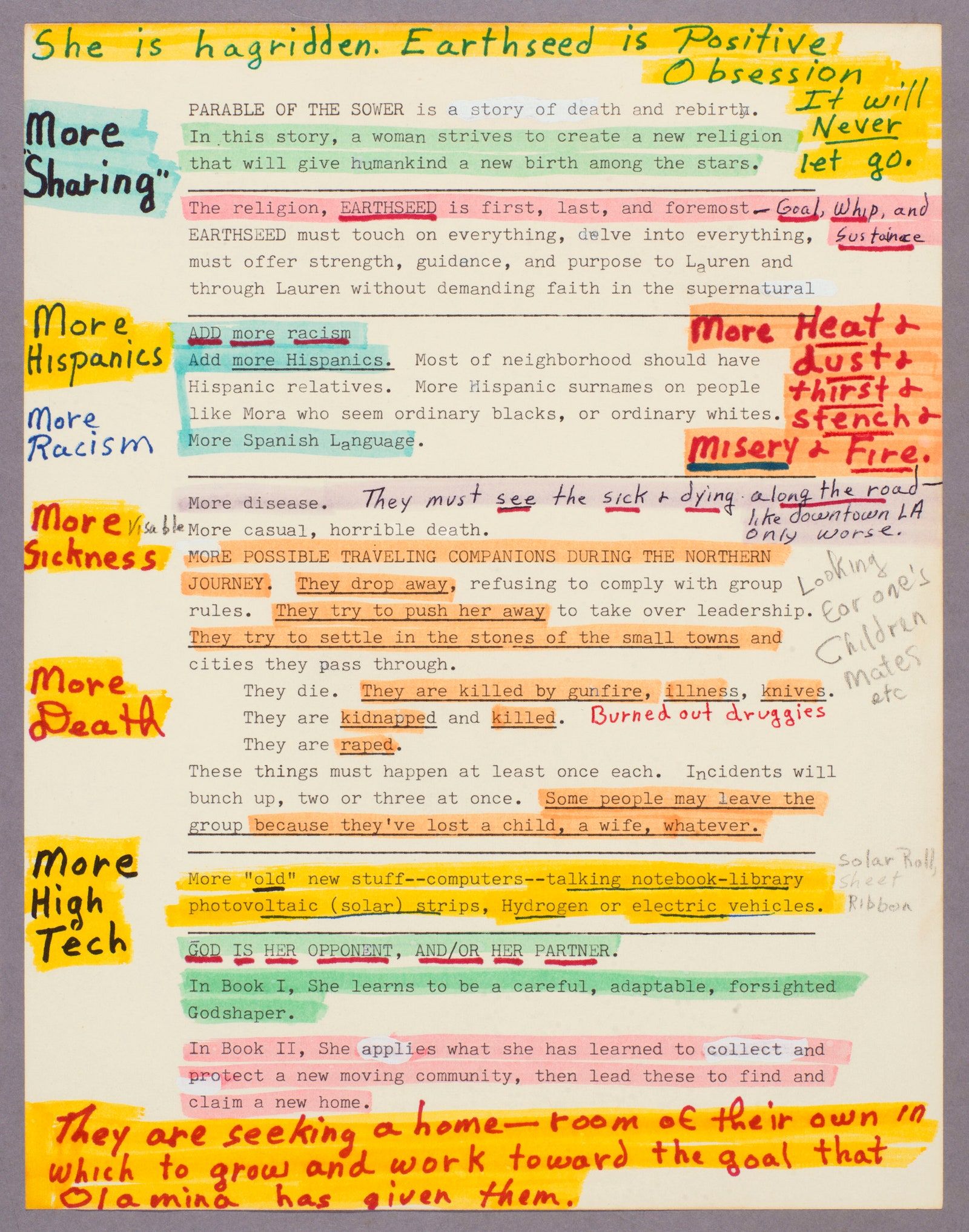

Outline and notes for Parable of the Sower, ca. 1989. The Huntington Library, Art Collections, and Botanical Gardens. Copyright Estate of Octavia E. Butler.

لميا مغْنية باحثة انثروبولوجية وممارِسة في مجال الصحة النفسية. حائزة على الدكتوراه في العمل الاجتماعي والأنتروبولوجيا من جامعة ميشيغان، وهي حاليًا زميلة في دراسات ما بعد الدكتوراه في سياق مشروع ssendaM gnizinoloceD (تحرير الجنون من الاستعمار) في جامعة كوبنهاغن. يتقصّى مشروعها البحثي ديناميات الطب النفسي والمعاناة وسرديات المرضى في المجتمع اللبناني وفي منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

This essay was commissioned and translated with the generous support of Goethe-Institut Lebanon.